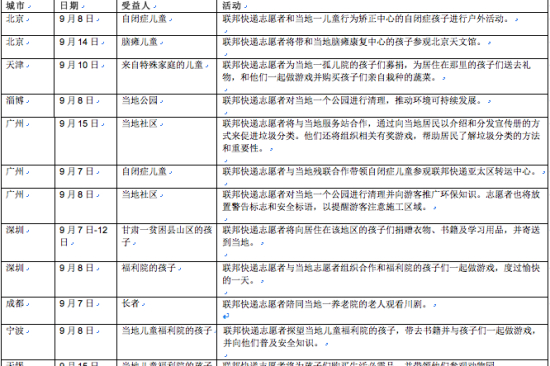

岳建波在演出

岳建波在演出 岳建波在练习长跑

岳建波在练习长跑 岳建波上井后在澡堂里

岳建波上井后在澡堂里这个通道连接着两个世界:一个地上,一个地下;一个光亮,一个幽暗;但有时候,一个过于束缚,一个反倒清净。

在这两重世界之间,岳建波已经“穿越”了9年。他今年31岁,在山西省阳泉市一个国营煤矿上班,是中国上百万煤矿工人大军中的一员。

4月初的一个下午,太阳暖洋洋的,岳建波像往常一样,换上散发着汗臭味的工作棉服,提上一个分辨不出颜色的挎包,走到这个通往地下世界的通道口。

“不了解我的工作,你就无法理解我现在做的一切。”这个矿工眯着眼睛说。他是近视眼,带点散光,但从不戴眼镜,因为“不想把这个世界看得太清楚”。

在地上世界,这个煤矿工人是一个摇滚歌手。他不懂乐谱,不会玩乐器,歌唱得也“不咋地”,他的“陷乐队”甚至只有他一个人登台表演,但这些并不妨碍他玩得津津有味,甚至还玩出点名气。

他还是一个长跑爱好者,经常自费参加全国的马拉松比赛——从未拿过名次,但乐此不疲。

因为这些爱好,周边的人视他为“怪人”,认为他“不务正业”。不过岳建波不在乎这些,他略带着点结巴说:“别人怎么看我都无所谓,我只是要过自己想要的生活。”

《黑》:我瞎了一只眼,我瞎了第二只眼,我瞎了第三只眼,我瞎了所有的眼

在通往地下世界的通道口,缆车循环地转动着。每个缆车只有一根柱子一个座。矿工们习惯叫缆车为“猴车”。“过来一扒,像猴子一样坐上去,所以叫猴车。”岳建波打趣地说。

一辆猴车过来,岳建波把挎包往背后一甩,双手扒住柱子,骑在座位上。猴车缓缓下行,他把头靠在柱子上,摆弄着手中的矿灯。

很快,地上世界的景物和光亮消失了。在寂静的通道中,“滴答滴答”的水滴声显得清晰透亮。

9年前,岳建波拿到了到矿井下工作的分配通知书。在他父亲退休后的第二年,父子二人成为工友。

在阳泉这座以煤炭为主要产业的城市中,矿区人口占了城市人口的1/3。就像农民祖祖辈辈固守着自己赖以生存的土地一样,生活在矿区的20多万人中,相当一部分世代相袭,固守着地下的那个世界。

岳建波打小就不喜欢煤矿。他听说过煤矿上经常死人,也见到过皮肤里渗着煤灰的矿工,其中就有他的父亲。

小的时候,他的成绩总是名列前茅,老师和邻居们总忘不了夸奖他几句:“这孩子将来一定能上个好大学。”他也在这些夸奖中暗暗设计自己的人生:考个大学,最不济也上个中专。然而两次中考失利,之后他在父亲的劝说下,上了当地一个技校,学的是家电维修。技校毕业两年后,他拿到了分配通知书。

他的第一念头是“不干”。回到家中,他和父亲说了自己分配的工作,到井下做瓦斯设备检测。父亲点了一根烟,沉默一阵后告诉他:“井下有什么不好?我不干了一辈子嘛。有份工作不容易,你就知足吧。”

他的父亲出生在山西省左权县一个偏僻的山村,先是当兵,复员回家后赶上阳泉一个国营煤矿招工。1974年他成了煤矿工人,在井下足足干了27年。在他的一生中,成功地让整个家庭摆脱了农民身份,但没能力让这个二儿子摆脱矿工身份。

“那有什么办法,咱没有一点关系,也没有钱。”父亲说。打心里,他并不想儿子步自己的后尘。

最终岳建波屈服了。他知道父亲说的是事实。他的两个儿时伙伴,一样都是煤矿子弟,也一样读过技校,但在他拿到分配通知书时,他俩的工作还没任何着落。两人落实工作,是在他下井几年之后的事了。

不过他并不甘心。后来的日子中,这个年轻人一直在寻找自己的路。最终,“摇滚改变了生活”。不上班的时候,他是摇滚歌手,用音乐“玩儿”,也用音乐表达;上班的时候,他则是一个普通的煤矿工人,到那个幽暗的世界“混饭吃”。

大约10分钟后,猴车到达终点。岳建波的脚踏在了这个煤矿的“594点”。这意味着,他到达了地下594米的地方。

下了一段长长的台阶,拐个弯,走上10多米,就到达运输巷口。在这个地方,岳建波和他的同事们,即将坐上被叫做“人车”的有轨电车,前往各个工作面。在井下有3种车,除了猴车、人车外,还有一种是货车,运输煤炭和井下设备。

从下猴车的地方到运输巷口的这段通道,全部是乳白色的大理石铺面。岳建波说,这是最近两三年才铺的,有人定期擦拭。“全是形象工程。领导来视察,就走到这里。记者拍个照,回去一宣传,还以为煤矿工人的条件有多好呢。”他使劲跺了一下脚,嘟囔着说。

走出这个光鲜的地方,真正的地下世界出现在面前:巷道里的风呜呜地响,冷光灯发出的光亮,仿佛被黑暗吞噬了,如果没有矿灯做标志,根本看不清10多米外有人在走动。

去年,摇滚歌手岳建波给矿工岳建波写了一首叫《黑》的歌。歌词只有4句话:“我瞎了一只眼,我瞎了第二只眼,我瞎了第三只眼,我瞎了所有的眼。”

“有人说我写的歌屁都不是。没有下过坑的人,理解不了我的歌词。就比如《黑》,只有在井下,你才知道什么叫‘黑’,才知道所有的眼睛都不管用。”风呜呜地响,一阵阵阴森的冷,岳建波裹了裹棉衣。沉默了一阵,他突然又接着说:“地面上其实也挺黑。”

他的一些工友很理解他。在这个8000多人的国营煤矿上,有不少岳建波的“粉丝”。老刘就是其中一个,他最常说的话是“小岳唱出了我们煤矿工人的心里话”。

很快一辆人车过来了。岳建波坐下后,车子启动,“咣当咣当”响。

《窑工》:800米下的动物世界,生生的弄死个人

行驶10多分钟后,人车停下,岳建波在第一站下车。车子还要继续前进,在前方还有几条巷道。

下车的地方有一条巷道,长1.5公里。他今天的工作是检查这条巷道中的瓦斯监控设备。每遇到这样的设备,他都要过去看一眼。碰到电话,他还会和井上的控制室联系。

相对于人车行驶的巷道,这条巷道要亮一些。巷道顶上犬牙交错,一根根钢筋裸露出来,仿佛稍有动静,这些钢筋就会扎下来。水鞋踩在水泥路面上,发出的声音能回荡很久。

上海摄影师陈晓峰经朋友介绍认识了岳建波,后来曾专门到阳泉,与他同吃同住同工作4天3夜,给他拍摄过一组照片。陈晓峰走到井下巷道的时候,第一感觉是“世界的尽头到了”。他说,在井下自己“就像老鼠一样”,面对“从未有过的黑暗”,感觉“非常压抑”。回到地面后,他想,再也不下去了!“我想象不出那些每天下井的矿工们是什么样的心境。”陈晓峰说。

半道上有个小巷,岳建波钻了进去。突然一声响动,他稍一弯腰,摸了摸头顶的安全帽。“没事,经常会有这样的声音。”他说。

一路上,只碰到不到10个人。每碰到一个人,双方都要拿矿灯互相照一下。这算是打招呼。

“说实话,一个人走在空洞洞的巷道,心里还是非常害怕的。”岳建波笑着说。

这条巷道里风很大。走路出了满身的汗,风一吹,一会儿整个身体就透心凉。岳建波的棉服已经有一年多没洗过了,因为“洗了也白洗”,一趟下来,棉服就全湿透了。

20多分钟后,他走到了工作面。那一天,这个工作面没有生产,矿工们在庞大的采煤机旁扎堆闲聊。

工作面看起来似乎更加可怕。一根根液压柱支着黑漆漆的顶部,不时还会有小煤块掉下来。但闲聊的矿工们看起来若无其事。

这个地方没有一丝风,待一会儿就热得要命。矿工们说,要是生产的话,工作面上的情况还要糟糕,不仅热,还到处是粉尘,说句话就会吃进去不少。

一线的矿工们本来配发有防尘面罩,可没有几个人愿意戴。因为一戴上,连气都喘不上来。就是在这样的环境中,他们一干就是8个小时。

新浪公益频道致力于传播公益文化理念,创新公益模式,推动社会事业发展。

新浪公益

新浪公益 微公益

微公益 星光公益联盟

星光公益联盟 熊猫守护者

熊猫守护者 益起来

益起来 微环保

微环保